时间:2017/5/11 10:43:17

来源:新民教育 选稿:陈乐

村上先生的父母都是老师,自身兼具成功作家和翻译家的身份,在文中,他谈了自己对于学习英语、想象力培养、阅读、学习、制度等各个方面的观点。印象最深的就是,他提出了一个「个体的恢复空间」的概念,「每个人都能自由自在地舒展四肢、从容不迫地呼吸的空间,是一个远离了制度、等级、效率、欺凌这类东西的场所」,也称为「避难空间」。

真的非常有共鸣,如果孩子的时间都被课业挤得满满地,拿什么空间去思考(发呆)呢?

这样一个空间,对孩子对成人都极为重要,走进空间里思考、消化、吸收、丢弃、再走出来。

| 关于学校 |

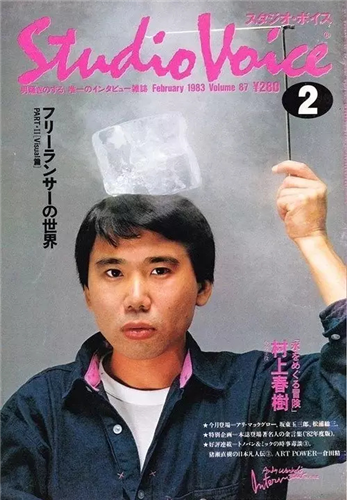

文| 村上春树

这一次我们来谈谈学校。对我来说,学校是一个怎样的场所(或状况)呢?学校教育对身为小说家的我起到了怎样的作用?或者是没有起到过作用?我想来谈一谈这样的问题。

我的父母就是教师,我自己也曾在美国的大学里带过几个班,尽管并没有教师资格证之类。然而坦率地说,学校这东西从来都是我的弱项。想一想自己念过的学校,虽然觉得这样评价学校有些于心不忍(对不起了),却并没有什么美好的回忆涌上心头,甚至觉得后脖颈直痒痒。呃,这个嘛,与其说问题在学校,不如说是我这方面有问题吧。

总而言之,我还记得好不容易熬到大学毕业时,自己长长地舒了一口气,心想:“啊,好了,这下再也不用去上学啦。”感觉像是终于卸下了肩头的重担。(大概)一次都没有过怀念学校的心情。

既然如此,为什么事到如今,我又要特地谈论学校呢?

这大概是因为我——作为一个早已远离学校的人——觉得时机已到,该对自身的学校体验或关于教育的所感所想,以自己的方式做一番整理和阐述了。不如说,在谈论自己时,也应该在一定程度上把这些东西弄个明白。再加上我最近和几位曾抗拒(逃避)上学的年轻人见过面,这或许也成了动机。

说句真心话,我从小学到大学,一直对学业不太擅长。倒不是成绩糟糕透顶的差生,成绩嘛,也算马马虎虎说得过去,可是我本来就不太喜欢学习这种行为,实际上也不怎么用功。我就读的那所神户的高中是所谓的公立“重点学校”,每个学年都有超过六百名学生,是一所很大的学校。我们属于“团块世代” [指在日本战后第一个生育高峰期,即1947 年至 1949 年期间出生的人。]反正就是孩子多。在那里,各门功课定期考试前五十名的学生,姓名都要公布出来(我记得好像是这样),可那份名单里几乎不会出现我的名字。也就是说,我不属于那约占一成的“成绩优秀的学生”。呃,往好里说,大致是中等偏上吧。

其次,对于跟别人争夺名次之类,我自小就提不起兴趣,这也是原因之一。倒不是我矫揉造作,什么分数啦名次啦偏差值啦(万幸的是在我十几岁的时候,这种玩意儿还不存在),这类具体表现为数字的优劣评价很少吸引我。这只能说是与生俱来的性格了。虽然也不无争强好胜的倾向(也因事而异),但在与人竞争的层面,这种东西几乎从不露面。

总之,阅读当时在我心中重于一切。不必说,人世间远比教科书更刺激,内容深刻的书应有尽有。逐页翻看这样的书,我会产生一种实际的感触,觉得那些内容随着阅读化作了自己的血肉。所以怎么也提不起精神正儿八经地复习迎考,因为我并不觉得把一些年号和英语单词机械地塞进脑袋里,将来会对自己有什么用处。不分条理、死记硬背下来的技术性知识,会自然地随着时间的流逝凋零飘谢,被某个场所——对,就是像知识的坟场一样的幽暗之地——吞噬,不知所终。因为这样的东西,几乎全都没有必要永远留存在记忆中。

相比之下,任凭时间流逝却能留存心间永不消亡的东西,才更为重要——这话等于没说吧。然而这一类知识却不会有什么立竿见影的作用。要轮到这类知识真正发挥价值,还得等上很长时间。十分遗憾,与眼前的考试成绩不能直接挂钩。这就是即时见效与非即时见效,打个比方,就像烧水用的小铁壶与大铁壶的差别。小铁壶能很快把水烧开,非常方便,但是马上就会冷掉。相比之下,大铁壶虽然得多花点时间把水烧开,可一旦烧开了,就不那么容易变凉。并不是说哪一种更好,而是说它们各有用途与特长,重要的是巧妙地区分开来使用。

我高中念到一半时,开始阅读英文原版小说。倒不是特别擅长英语,只是一心想通过原文阅读小说,或者是想读尚未译成日文的小说,于是跑到神户港旁边的旧书店里,把按堆论价的英文简装本小说买回来,也不管看不看得懂,一本又一本贪得无厌地乱读一通。大概最初是始于好奇心,然后就慢慢“习以为常”了,或者说对阅读外文书不再有抵触了。当时神户住着很多外国人,又有一个很大的港口,所以常有船员来来往往,这些人成批地抛售外文书,到旧书店就能看到许多。我当时读的几乎都是封面花哨的侦探小说和科幻小说,所以并不是很艰深的英语。不用说,像詹姆斯·乔伊斯和亨利·詹姆斯那样高深的东西,一个高中生肯定是啃不动的。但不管怎么说,我能把一本英文书从头到尾大致读下来了。须知好奇心就是一切。然而要问英语考试成绩是否有所提高,那倒没有,英语成绩照旧不见起色。

怎么回事呢?我当时曾经冥思苦想过。英语成绩比我好的同学要多少有多少,可是在我看来,他们当中大概没有人能把一本英文书从头读到尾。然而我却能顺顺当当开开心心地读完它。为什么我的英语成绩依旧还是不怎么样呢?左思右想,我终于找到了独家答案:日本的高中英语课程,并不以教学生掌握灵活实用的英语为目的。

那又是以什么为目的呢?在大学的入学考试中英语拿个高分,差不多就是唯一的目的。能够看英文书,可以跟外国人进行日常会话,至少对我就读的那所公立学校的英语老师来说,不过是微不足道的琐事——即便不说是“多余的闲事”。与其如此,还不如多背一个复杂的单词,记一记过去完成时的虚拟语气句式句型,或是选择正确的介词和冠词。

语言这东西是鲜活的,人也是鲜活的。活着的人想灵活自如地运用活着的语言,就非得有灵活性不可。彼此都应该自由地行动,找到最有效的接触面。这本来是理所当然的,然而在学校这种体系中,这样的想法可一点都不理所当然。我觉得这毕竟是不幸的事。也就是说,学校体系与我自身的体系不能契合,所以上学就成了一件不太开心的事。只是因为班上有几个要好的同学和可爱的女生,我才好歹每天坚持去学校。

还不只是英语(外语),差不多在所有学科上,都让人觉得这个国家的教育体系大概不怎么考虑如何让个人资质得到灵活发展。好像至今还在进行填鸭式教育,照本宣科,积极传授应试技巧。而且无论老师还是家长,都对有几个人考取了哪所大学这种事或喜或忧。这稍稍有点可悲可叹哪。

我属于那种对自己喜欢的事、感兴趣的事,就要全神贯注追求到底的性格。绝不会说句“算了,我不干了”就半途而废,得做到心安理得才会停手。可要是我不感兴趣的事,做起来就不会太投入。或者应该说,怎么也生不出全神贯注的心情。在这些方面,我可是一直都拿得起放得下。但凡别人(尤其是上面的人)命令道“你去做这个”,这样的事情,我就只能敷衍了事了。

假如将人分成“狗型人格”和“猫型人格”,我觉得自己堪称彻底的猫型人格。听到“向右转”的口令时,会不由自主地转向左边。虽然这么做的时候常常心生歉疚,但好也罢坏也罢,这是我的天性使然。人有形形色色的天性。只不过我体验过的日本教育体系,在我看来,其目的似乎是培养为共同体效命的“狗型人格”,有时更是超越此境,甚至要制造出将整个集体引向目的地的“羊型人格”。

就像刚才说过的,在我还是个孩童的时候,社会是有“发展空间”的。所以个人与制度对立之类的问题会被这个空间吸收,没有演化成太大的社会问题。因为整个社会都在运动,而这种运动吞噬了各种矛盾与挫折感。换个说法就是,感到为难时,到处都有可以逃入其中的余地和间隙之类的场所。然而高速增长时代早已结束,泡沫经济时代又已告终,到了现在,就很难找到这种避难空间了。只要顺应潮流就总会有办法,这种粗枝大叶的解决方法已经不复存在了。

我们要设法找到新的解决方式,应对这种由“避难空间不足”的社会造成的严重教育问题。从顺序来说,首先应该有一个能找到这个解决方式的场所。

那是一个什么样的场所呢?

就是个人与体系能自由地相互活动、稳妥地协商、找出对各自最有效的接触面的场所。换言之,就是每个人都能自由自在地舒展四肢、从容不迫地呼吸的空间,是一个远离了制度、等级、效率、欺凌这类东西的场所。简单地说,那是个温暖的临时避难所,谁都可以自由地进入、自由地离开。说来就是“个体”与“共同体”徐缓的中间地带。每个人自己决定要在其中占据什么位置。我打算姑且称之为“个体的恢复空间”。

一开始不妨是小一点的空间,不必规模宏大。就像自己亲手制作的狭小空间,在那里尝试种种可能性,如果有什么东西发展顺利,便将它作为样板(即跳板)进一步培养,发展下去。我觉得把这个空间逐渐扩展开来就行。或许得花一些时间,不过这大概是最正确、最合情合理的做法。这样的场所假如能在各地自发涌现出来,就再理想不过了。

最糟糕的情况,是文部科学省之类的机构把这种东西作为一项制度,自上而下地强加给教育现场。我们探讨的本来是“个体恢复”的问题,但如果国家试图制度性地解决这个问题的话,岂不是本末颠倒了吗?完全可能变成一出闹剧。

来说说我个人的事。如今回想起来,在学校念书期间,最大的安慰就是交了几个要好的朋友,以及读了许多的书。

说到书,我就像握着铁锨往熊熊燃烧的炭窑里乱铲乱投一般,一本又一本,如饥似渴地读过各种类型的书。单是一本本地品味和消化,每天就忙得不可开交(消化不了的更多),几乎没有多余的时间为其他事胡思乱想。有时也觉得,这样对我来说或许是好事。如果环顾自己周围的状况,认真思索那些不自然的现象、矛盾与欺瞒,直接去追究那些无法认同的事,我很可能会被逼入绝境,饱尝艰辛。

与此同时,我觉得通过涉猎各种类型的书,视野在一定程度上自然而然地“相对化”了,这对于十多岁的我也有重大的意义。就是说书中描写的种种感情,差不多都感同身受地体验了一番,在想象中自由地穿梭于时间和空间之间,目睹了种种奇妙的风景,让种种语言穿过自己的身体。因此,我的视点多少变成了复合型,并不单单立足于此刻的地点凝望世界,还能从稍稍离开一些的地方,相对客观地看看正在凝望世界的自己的模样。

假如一味从自己的观点出发凝望世间万物,世界难免会被咕嘟咕嘟地煮干。人就会身体发僵,脚步沉重,渐渐变得动弹不得。可是一旦从好几处视点眺望自己所处的立场,换句话说,一旦将自己的存在托付给别的体系,世界就会变得立体而柔软起来。人只要生活在这个世界上,这就是具有重大意义的姿态。通过阅读学到这一点,对我来说是极大的收获。

假如世上没有书,假如我没读过那么多书,我的人生恐怕要比现在更加凄冷、更加枯瘠。对我而言,阅读这种行为原本就是一所大学校。那是一所为我建立和运营的量身定制的学校,我在那里亲身学到了许多重要的东西。那里既没有烦琐恼人的规则,也没有分数评价,更没有激烈的名次争夺,当然也没有校园欺凌。我能在“制度”的重重包围下,巧妙地确保另一种属于自己的“制度”。

我想象的“个人的恢复空间”,就是与此相近的东西,而且并不仅限于阅读。我想,那些无法顺利融入现实中的学校制度的孩子,那些对课堂学习不感兴趣的孩子,如果能得到这种量身定制的“个人的恢复空间”,并且在那里找到适合自己、与自己相配的东西,按照自身的节奏去拓展这种可能性的话,大概就能顺利而自然地克服“制度之墙”。然而要做到这一点,就需要理解并赞许这种愿望(即“个体的生活方式”)的共同体或家庭的支持。

我的父母都是国语老师(母亲在结婚时辞去了工作),所以对我看书几乎没有一句怨言。尽管对我的学习成绩颇为不满,但从来没对我说过“别看什么书了,好好复习迎考”之类的话。也可能说过,但我一点印象都没有了。呃,就算说过,也是轻描淡写那种吧。我在这件事上必须感谢双亲。

不管遇上怎样的时代,身处怎样的社会,想象力都拥有重大的意义。

处在想象力对面那一端的东西之一,就是“效率”。将多达数万名福岛民众驱赶出家园的,究其原因就是这个“效率”。正是“核电是效率极高的能源,因此是好的”这种思维,以及由此捏造出来的“安全神话”,给国家带来这种悲剧性的状况和无法恢复的惨状。不妨说这是我们想象力的败北。现在开始还不算晚。我们必须把足以同这种叫“效率”的武断而危险的价值观对抗的自由思考和思维之轴,朝着共同体(也就是社会)的方向拓展下去。

话虽如此,我对学校教育的期望却并非“让孩子们的想象力丰富起来”之类。我不指望那么多。因为能让孩子们的想象力丰富起来的,说到底还是孩子自己。既不是老师,也不是教学设备,更不会是什么国家和自治体的教育方针。孩子们也不是人人都有丰富的想象力。就好比既有擅长奔跑的孩子,也有并不擅长奔跑的孩子。既有想象力丰富的孩子,也有想象力称不上丰富,不过会在其他方面发挥优异才能的孩子。理所当然,这才是社会。一旦“让孩子们的想象力丰富起来”成了规定的“目标”,那么这又将变成怪事一桩了。

我寄望于学校的,只是“不要把拥有想象力的孩子的想象力扼杀掉”,这样就足够了。请为每一种个性提供生存的场所。这样一来,学校一定会变成更充实的自由之地。同时与之并行, 社会也能变成更充实的自由之地。

作为一个小说家,我是这样想的。但无论我怎样想,事态大概也不会发生什么改变吧。

(摘自《我的职业是小说家》第八章)