时间:2017/5/15 10:21:30

来源:新民教育 选稿:陈乐

张大磊,82年出生的导演,用一部表现过去的,带有散文性和怀旧色彩的,如一场梦般的黑白电影让所有80后观众一夜老去。

80后真的老了。

因为这部叫做《八月》的电影,里面出现的很多象征性符号,老电视、台球室、晚上的串门、歌舞团等,这些带有鲜明色彩的集体记忆,只能被80后识别而出。

那些东西无法打动90以后的人。

出生在内蒙电影长大院的张大磊,以带有自传性质的影片,致敬了所有的“父辈”,怀念了那个时代,彻底告别了自己的童年和理想。

先回到现实,最为张大磊的长片处女作,《八月》以黑马的姿态搅乱了2016年的金马奖,最终“意外”击败了呼声最高的《再见瓦城》,获得了金马奖最佳影片奖项。

金马奖评审团主席许鞍华评价《八月》:

“它是丰满和完整的,我一个香港人看都很感动。我们其实非常慎重,没有草率,我们尝试翻案也没有翻过去。”

的确,同比《再见瓦城》和《八月》,他们都是以个体表现整个社会的共体,从很小切口进入,拉开很多群体的表面,给观众呈现出社会大群体下的个体生存境遇。

两部影片都是力图“客观”,实在希望“再现”,但最终的结果是,《再见瓦城》克制了四分之三的时间,却在最后被誉为“神来之笔”的魔幻性隐喻、互文中明目张胆的表现出了建构,凸显了导演的欲望。

这种一弛一张,那惊悚的一刀,飞溅的鲜血,反而让导演的“操控”变得更为明显,让影片脱离了现实,跳出了再现。

因为《八月》把梦拍进了现实,似梦似醒中,给我们讲述了一个属于80后的,有关告别的故事。

影片的主角是小升初的小雷,那个炎热的八月,对于他来说稀松平常,依然在玩耍中度过。

但外部社会却悄然发生着惊天巨变,影片从各个侧面时刻提醒着这个时代巨轮的不可抗拒的逼迫。

那是“下岗潮”的时代,是打破铁饭碗的时代,是岗位世代沿袭的国企转变股份制的时代,是大锅饭变成多劳多得的时代,是有本事的人才能生存的时代,是理想主义彻底破灭的时代!

在看似平静的家庭中,暴风雨步步临近。

母亲操心着小雷的初中,希望他读名校,可小雷的成绩却差了8分。

在电影长当剪辑师的父亲,不怕改制,他认为有本事就不会下岗,他不会低下一个艺术工作者的高贵头颅。

影片以小雷的童年消逝隐喻着时代的变迁,故事的结尾是,夏天过去,八月结束,小雷上了名校,父亲迫于生活远走他乡工作。

在时代的推攘下,小雷告别了童年,父亲告别了理想,他们最终向现实妥协。

《八月》最大的优点就是散文诗一般的叙事,没有明确的焦点,没有凸显的故事脊梁,这个叙事是散落各处的,镜头时刻保持着建构性的距离,给了观众体味、回忆、思考的空间和时间。

它带我们进入到黑白的记忆中,用梦的隐喻再现了我们的过去。

《八月》有太多符号性的东西可以结构,这里,胖哥只选取两个最心心念念的点,

一个是有关三个人的梦,对面的女孩、小雷的父亲、三哥;

一个是表现影片神韵的昙花。

全片出现了两次梦境,小雷在郊外河边,看见了用手掏出动物尸体内脏的画面,梦中,小雷第一次看见了爱慕的女孩,第二次看见了对他微笑的三哥,随后,大汗淋漓的从梦中惊醒。

对面的女孩优雅,拉着小提琴,是小雷青春萌动的移情之人,那个八月流火的夏天,他的青春开始了,同时意味着他的童年已经走到了尽头。

这是第一次告别。随后我们再也没有看见那个女孩。

取而代之的是小雷的崇拜偶像之一的小混混三哥。

三哥是街头一霸,下暴、开桌球吧,带马子泡电影院,不可一世,傲慢不羁。

小雷崇拜三哥,一次次的想讨好三哥,可三哥始终拒绝,因为三哥知道,他们一个是年轻人,一个还是小孩。

直到那个风雨交加的晚上,警察在小巷围堵可能犯法了的三哥,熟悉那段历史的80后,应该知道有个叫“严打”的特殊时期,这里不做外延。

这一刻,三哥的形象开始坍塌,三哥被逮住了,三哥消失了。

那个象征着青春的台球吧被封了起来,在暴雨中无人照看,发霉腐烂。

影片最后,三哥回来了,他的父亲过世,组织要求他接过父亲的班,他痛哭流涕,三哥一夜之间从青年进入成年,无拘无束的自由结束了。

小雷想最后一次讨好三哥,可三哥拒绝了,“滚”!

因为三哥知道,他已经是成年人,而小雷刚刚告别童年,最多只能算作青年人,他们依旧不处在同一个生命的阶段中。

女孩消失了,三哥走了,最后是小雷的最大的精神支柱,父亲的即将离开。

父亲是理想主义的代表,小雷崇拜李小龙,他就给小雷做了一支双节棍,用的母亲的扫帚把。

影片中,母亲始终是现实的,她不断希望父亲做一件事情,就是“低头”,就是认清形势,看清现实。

小雷不管走到哪里都带着双节棍,发展到后来,他甚至用双节棍威胁了不给他加分的老师,侮辱父亲的胖子大哥。

双节棍是父亲给他的理想主义、保持抵抗精神的隐喻符号。

对于胖哥来说,全片情感的高点都与电影中电影有关,那个内蒙电影厂的标准放映厅,是当地人对于电影的集体记忆场所。

影片中出现了三部电影。前两部是国产电影,第一次是小雷和三哥一起看,第二次是小雷和父亲一起看,这一次,小雷睡着了,而父亲看哭了。

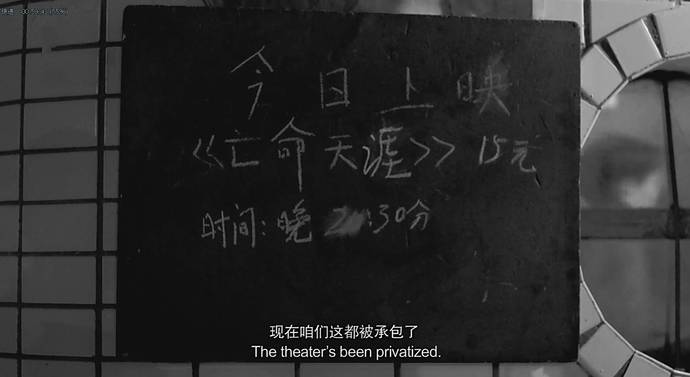

第三次,是划时代的电影《亡命天涯》的上映,这部中国第一部引进的好莱坞进口大片,宣布了一个时代的开始,同时标注了一个时代的结束。

电影厂进入股份制,所有老一辈电影人都需要转变身份,艺术家还是商人,理想还是现实,是一个不亚于生与死的选择。

没有饿着肚子的艺术家,没有吃不饱饭的理想主义者,这就是现实。

这一次,父亲无法再带小雷进入电影院了,因为以前打瞌睡,嗑瓜子的售票大妈开始严格起来了,“必须买票啊,要不然经理要扣我工资,让我下岗啊”!

一个不起眼的小人物的行为变化就注解了一个大时代的转变。

随后是早已下海的胖子磕着瓜子带着自己的儿子买票进入影院,他趾高气扬,说他才开了一个所谓的导演,让小雷的父亲跟着自己干吧,然后一笑而过。

父亲尴尬的站在一旁,小雷看出了端倪,他拿起了手中的双节棍......

父亲积压的情绪最终在片尾彻底爆发,他多次看暴力神作《出租车司机》发泄,里面的经典台词,“你是要找我茬吗”,一次次诉说着他内心的愤怒。

就在父亲离开的前夜,他一人独自的狭小的屋内挥舞着拳头,与空气中的数个敌人搏斗,理想主义在一阵无力的宣泄后,终于还是低下了高贵的头颅。

父亲走了,小雷失去了唯一的精神依靠。

理想死去,就不能活了吗?就只有忧伤了吗?不是,生活依然需要继续。

片中,母亲饲养的昙花就是最好的隐喻。小雷先后两次和昙花合影,第一次昙花还未开放,他只是觉得一切美好。

第二次,昙花开了,父亲、三哥、女孩都已离去。可他依旧保持着笑容,就像他母亲说的那样,“夏天,吃点苦的东西,有好处”!

这是一个再简单不过的道理。

《八月》的梦和诗消解了这种苦涩,它没有让忧伤替代苦涩,而是把一种积极的情感注入到时代的洪流中,让人们依然对生活抱有希望。

理想死了,可我们依然需要为其他东西而活着,重要的是活着,无论是需要告别还是需要长大。

影片最后,小雷放下了双节棍,背着书包往学校走去.......

导演张大磊承认,一开始影片的片名定为《昙花》,可为了保持这种客观性和中立性,他选择了留白更多的《八月》作为片名。

《八月》游离于“童年”这一镜像的边缘,仿佛在镜像的交界处自由穿行。它将观众抛掷其中,在唤醒记忆、虚化的情感语境中寻求着更深层的共鸣。

在淡中,我们体味到了浓稠的情感。在有限中,感受到了无限。