时间:2019/8/21 16:39:50

来源:上海市奉贤区教育学院 作者:张竹林 选稿:东方网教育频道 陈乐 夏荔

身为教育工作者,此番来英国旅行,我最想去的地方就是牛津大学和剑桥大学。特意安排了两天时间,到这两所全英最古老的大学参观。两所大学走下来,给我最直观的感受就是“震撼”和“崇敬”。

牛津和剑桥两个城市都位于英格兰中部,均与伦敦相距100多公里,两者都因各自拥有一所著名的大学而享誉世界。从历史记载看,从11世纪开始,牛津最初是一个临时政治中心,国王在此建了行宫。1167年左右,当时的英国国王亨利二世同法国国王闹翻,坎特伯雷大主教柏克特便号召英国学者从法国返回英国办学,以巴黎大学为样板创建了牛津大学,成为全英第一所国立大学,牛津也就成为了全国的文化和学术中心。1209年,牛津地区当地市民与僧侣和学校之间发生过严重的冲突,以致于牛津大学一度停办,一部分师生就来到剑桥地区,创立了剑桥大学。

经过文艺复兴和宗教改革的洗礼以及现代化的浸润,800多年的历史积淀,两所大学培养了一代代的精英,许多专业领域均是行内之翘楚,世界之首创。

参观中,且行且思,脑海中忽然想起了当年清华大学校长梅贻琦先生的话,“所谓大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也。”借用梅先生的话,一边领略英国的教育和文化历史,感受现代教育的氛围,同时也在增加了对教育发展的点滴思考。

大楼,源于历史

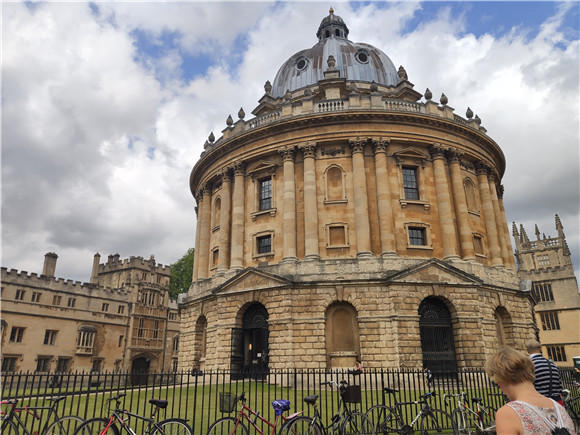

踏上牛津和剑桥的土地,就是走进了一个精美的建筑博物馆,走进了人类教育的历史深处。

这两所大学都是实行学院制和导师制,各有30多个学院,所属学院都是独立自主的教学机构,在学习和生活上管理各自的学生。相对来讲,牛津大学以自然科学和应用经济学、商务管理哲学三大领域在世界知名,剑桥大学以科学和工业最以为傲。每所学院都有深厚悠久的历史,都有一个个充满神奇的故事,随手记下了几个片断。

牛津基督教堂学院,有着最伟大的牛津学院之称。学院是由亨利八世的大法官沃尔西大主教(Cardinal Wolsey)1525年开始,在圣弗莱丝史怀德小修道院的原址上兴建的,大教堂、汤姆塔、学院大厅和画廊都是经典之作。1546年,国王接手了学院和教堂,并宣布将这个气势恢宏的学院礼拜堂改为城市大教堂,是伊夫林·渥夫笔下的《故园风雪后》、电影《哈里波特》、《爱丽丝漫游仙境》等众多经典故事原型地。

剑桥三一学院,是剑桥大学规模最大的学院,以培养出了32个诺贝尔奖得主而深感自豪,庭院内草坪上的那棵苹果树,据称就是牛顿受掉落的果实启迪而发现万有引力定律的那棵苹果树的后代。

牛津新学院路7号上有一块铭牌,上面写着:这所房屋就是天文学家、后来的皇家天文学家埃德蒙·哈雷架设天文观测台,并发现了后来以自己的名字命名的哈雷慧星的地方。

这里,处处是优美的哥特式尖塔和穹顶建筑,金碧辉煌的教堂,气势恢宏的图书馆和博物馆,充满传奇的叹息桥和数学桥,还有孩子们都很喜欢的爱丽丝之店(Alice's shop)……

两所大学分别构成了所在的城市的建筑肌理,各所学院分散在镇子的大街小巷中,也让历史凝固在一砖一木、一花一草中。细读其中,每座建筑其实都是一部艰难曲折的发展史,是历经人间风雨沧桑后的平静与深沉。

行走在这里的街道,总会感觉有一种与外地不一样的感觉,不仅只是古老的,不仅只有怀旧,也不只是想到知识和发明。在这里,中世纪的教堂,一个个近千年的广场、建筑和庭院,还有狭小的古老街道,老旧的砂石或者石板地面,安静的行人,有时竟有一种恍若隔世的感觉,仿佛穿越到绵长的中世纪,不知今夕何夕。

在牛津和剑桥,随处可见来自中国的游客,由于正值暑假,尤以来自国内各地中小学生游学参访团居多,成了一道流动风景,与国内一些名校常常成为家长和老师对孩子们的励志教育地如出一辙。我想,不能简单用“望子成龙”“望女成凤”来看这些现象,更应看到,这是我们这个民族这个国家的希望所在。教育就是始于家庭,教育发展需要环境,孩子成长需要梦想,对先进的文化和教育崇尚和热爱,才是有希望的,古今中外莫不如此!从这个意义讲,牛津和剑桥既是英国的,也是全世界和全人类的。

大师,成于思想

一所优秀的大学,最吸引人的是其深厚的文化底蕴和创新精神,是大师云集、人才辈出,是为国家、民族和人类作出贡献,如同夜空中的明星照亮前行的路,成就经典,成为永恒,牛津和剑桥当之无愧。

这里,是真理探索之地,大师们是真理探求的典范,形成了科学教育的思想。一个残酷的历史背景是,自奥古斯丁时代至宗教改革的一千年时间内,罗马基督教会几乎控制着英国除学徒制和贵族教育以外一切有组织的教育。经过漫长的中世纪之后,宗教对科学探索的禁锢才逐渐松动。牛津剑桥的大师们同样在宗教与自然主义精神的双重理念下学习、研究和生活,让人惊叹和感到幸运的是,这些大师们尽管都是基督教的忠实信徒,但他们对于自然现象的态度基本上都是世俗的,注重事实和真理探究,推动了人类探索自然和社会的进步。

这两所大学涌现的灿烂群星,让人目不暇接,叹为观止。有限的时间和肤浅的学识,让我无法一一记住他们,单是从教育发展思想的视角,我记录了剑桥大学三一学院的几个代表性人物。

1661年,牛顿进入剑桥三一学院学习,1687年出版了巨著《自然哲学的数学原理》,以牛顿力学为代表的建立,标志着近代物理学革命的完成,一种全新的宇宙观展现在世人面前。

培根,大学时代就在学习中领悟到科学的真谛,致力于真理探求,开展了对亚里士多德为代表的经院哲学的宣战,萌发了科学、哲学必须为人类生活实践服务的信念,以一生的执著成就伟大的哲学家和教育家。

怀海特,1880年进入剑桥三一学院学习。他与学生罗素合作编写的《数学原理》,被公认近代符号逻辑的一部奠基之作。他开展了对传统的教育批判,致力于研究教育的本原问题——“教育的目的”,反对生硬地灌输和呆滞的思想,强调儿童的自由、兴趣与主动性,影响深远……

以上只是牛津和剑桥大师群体的缩影。正是这些天才的科学家和大师们的发现和探索,近代科学革命不仅产生了新知识和探索新知识的方法,更重要的是树立了科学精神和教育精神,使人们的世界观发生了根本变化,推动着科学技术和人类社会突飞猛进的发展。

由此,我们联想到中国的大学教育,人们为什么至今仍然怀念抗战时期的西南联合大学,那么艰苦的环境,那样简陋的条件,却能在炮火中开展学术研究,培养了一大批卓有成就的优秀人才,为中国和世界的发展进步作出了杰出贡献。究其本质,是教育学生追寻内心的真善美去做人,去报效国家。正如清华大学校歌:立德立言,无问西东!

大学,归于社会

参观这两所大学,再次启发我们,教育可以有象牙塔的研究和思考,但教育最终是在服务人的发展和推动社会发展中体现价值。

在传授知识、探求真理的同时,这两所大学有一个经典的教育内容让我为之景仰。建校800多年来,一直十分重视体育,学生们不是“关门死读书”,不只是开展一般性的体育活动,而且还产生了影响世界的伟大的体育运动和赛事,其中划舟和足球比赛的规则就是由牛津剑桥的师生们推动下完成的。通过赛事,两所大学既充分竞争,又相互促进。在参观剑桥校园时,解说词清晰地告诉游客,1829年创立并举行的第一届牛津剑桥(简称“牛剑”)划船赛事中,剑桥输给了牛津。没有丝毫的沮丧,只有记忆和鼓劲;告诉人们,既要赢得起,还要输得起。

不仅如此,牛津与剑桥教育思想广泛传播,影响和创造了新的教育世界。稍微熟悉英国或者美国历史的人都知道,如果要问,什么地方是美国的摇篮,相信大多数人都能回答得出来,那是1620年英国“五月花”号靠岸的地方,是清教徒们在马萨诸塞建立的殖民地。而这群清教徒中有些人曾经在牛津和剑桥大学受过教育,为了让他们的子孙后代在新的家园也能够受到这种教育,他们于1636年在马萨诸塞州的查尔斯河畔建立了美国历史上第一所学府——新市民学院。1638年9月14日,牧师兼伊曼纽尔学院院长的约翰·哈佛病逝,他把一生的积蓄和藏书都捐赠给了这所学校。为感谢以及纪念约翰·哈佛,学校更名为“哈佛大学”。而约翰·哈佛本人就是剑桥大学伊曼纽尔学院的毕业生,让牛津剑桥与美国教育永远联系在一起,让世界大学教育史永远记住了他们。

时至今日,牛津和剑桥两所大学与市民之间依然界限分明,但市镇与大学存在共生关系,当地产业主要依赖于旅游业,可以说世界上很少有城市能够享有像牛津剑桥这样的“学在城中,城在学内”的文化氛围。据了解,牛津和剑桥地区都只有十几万人口,而每年前来这里的游客竟都达到300多万人次以上,是大学城建设经典范式。

事实上,这里的一些学院也还是有围墙的,但“学”与“城”融合的格局从来没有改变过。我们今天的大学城建设,不仅要学其“形”,更应从“神”入手。没有围墙的大学,不是建筑上的有形之墙,而是心灵和文化无形之墙。

由此让人联想到,当下的中国教育,进入了一个良好的发展时期,也面临着前所未有的挑战。对大学而言,努力办成没有围墙的大学,让我们的学生们了解世情、国情和社情,培养创新精神,做一个既仰望星空,更脚踏实地的人。对基础教育而言,进一步推进家庭、学校和社会合作育人,让教育不再是功利的工具,回归育人本质,让广大家长和全社会不再有“焦虑”。对职业教育而言,更加重视“双师型”教师培养,在提高学生专业知识和劳动技能中培养工匠精神,为实现“中国制造”向“中国智造”而努力。尽管这是一项艰巨的系统工程,但不能因为其难而放弃努力。

康河(River Cam),又译称剑河,是剑桥的母亲河,不仅曾经是剑桥地区的贸易和交通枢纽,还是“牛剑”划船赛的发源地。剑桥大学国王学院,也就是新月派诗人徐志摩先生的母校,那块康桥石和康河畔的依依垂柳早已成了热门景点。那天,在国王学院大教堂内,还有举办以徐志摩作品为代表的康河文学艺术活动广告,身为中国人,为之自豪。

是啊,时光无法重复,精神却可永存。大学,不仅是校园的,更是社会和时代的。“康桥”,就是一座连接古老与现代,连接东方与西方的文化之桥、友谊之桥和心灵之桥。

参观剑桥时,天气特别晴好。蓝天,白云,绿茵,垂柳,红墙,穹顶,波光粼粼的康河,悠然泛舟的游人……这分明还是那个近百年前从遥远的东方来此留学的徐志摩先生笔下的“康桥”!

那一刻,我们禁不住从心底重温先生《再别康桥》中那句经典:“悄悄的我走了,正如我悄悄的来;挥一挥衣袖,不带走一片云彩。”

(作者系上海市奉贤区教育学院副院长)