时间:2021/5/26 16:00:07

来源:上观新闻 作者:彭德倩 殷梦昊 张思 选稿:东方网教育频道 陈乐 黄澄怡

谭其骧对学生说:“文章千古事,没有独到的见解,不能发前人所未发,写这种文章干什么?”

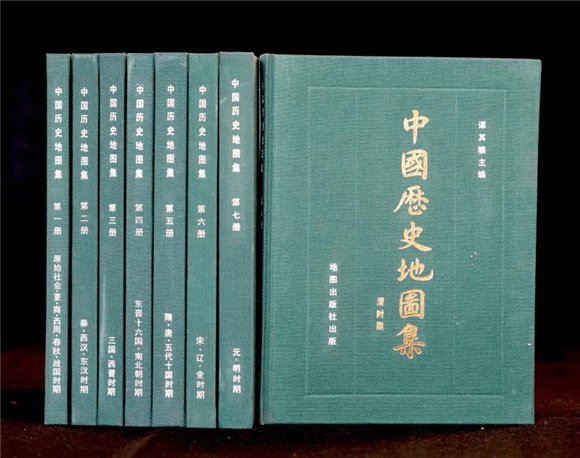

曾有这样一位先生,数十载呕心沥血,终一生躬行求真,于《禹贡》发轫,绘《图集》三秩,一套舆图纵览九州山川,悠悠长水泽被桃李三千。

他就是谭其骧,中国历史地理学的主要奠基人和开拓者,他主编的《中国历史地图集》被公认为是新中国社会科学最重大的两项成果之一。

今年是我国著名历史地理学家、中国科学院院士、复旦大学教授谭其骧诞辰110周年。这位以文科教授身份当选中国科学院院士的大家,留下这样四句话,振聋发聩——

“我们受帝国主义者的压迫真够受了……”

推开光华楼西主楼2101室的门,书香扑鼻而来。几排木制书架,放置了不少“大部头”。随手翻开一本,纸张泛黄,天头地脚密密麻麻的批注却清晰可辨。

这里是谭其骧文库。2003年,谭其骧的家属将其生前藏书捐给复旦,收藏于此。文库共藏线装书660余种4880册,平装书3200余册,杂志近1000册,其他各类文献资料等664宗,这里面就包括谭其骧常用的《历代舆地图》《水经注笺》等古代地理类文献。

陆侃如编纂的《屈原》,是目前所发现的谭先生最早的一本藏书。翻开封面,一行小字映入眼帘:谭其骧一九二八。

这一年,谭其骧迎来人生中重要的转折点——他决心投身史学,写下这段话:“其骧十五以前浑浑噩噩,十六十七献身革命,十八而志于学,从今而后,矢志不移。”

生于1911年的谭其骧,曾有过一段短暂的革命时光——1926年,受进步思潮影响,心向革命,他考入由共产党人创办的上海大学,并参加共青团,经常跟随组织上街发传单、演讲。上海工人第三次武装起义时,他带着手枪随一位指挥员上前线。“四一二事变”后,上海大学被封,他被国民党宪兵关押,因查无证据被保释出狱。他千方百计找不到组织,短暂的革命生活被迫画上了句号。

后来,谭其骧来到暨南大学,先进中文系又转外文系。然而,谭其骧觉得自己形象思维能力有限,却长于逻辑推理,正适合研究历史,因而转入了新开设的历史社会系。1930年,谭其骧在潘光旦教授的指导下完成本科毕业论文《中国移民史要》。同年9月,他来到燕京大学研究院,师从顾颉刚,对历史地理产生浓厚兴趣。勤勉而又有天赋的谭其骧,很快在学界声名鹊起。

后来,谭其骧先生弟子、复旦大学资深特聘教授葛剑雄曾问老师:“如果当时找到了组织,是否要继续革命?”

谭其骧答:“当然。”

又问:“面对白色恐怖,您不害怕吗?”

答:“我当时一点也没有想过。”

与革命擦肩而过、转而投身学术的谭其骧,并未忘记救亡图存的历史责任。1934年,谭其骧与其师顾颉刚共同创办了一个专门研究中国沿革地理为宗旨的“禹贡学会”,以我国最早一篇系统描述全国自然、人文地理的著作——《禹贡》作为名称;并决定创办《禹贡》半月刊,作为学会的机关刊物。发刊词中,谭其骧写道:“我们受帝国主义者的压迫真够受了……大家希望有一部《中国通史》出来,好看看我们民族的成分究竟怎样,到底有哪些地方是应当归我们的。”

“历史好比演剧,地理就是舞台;如果找不到舞台,哪里看得到戏剧!”

早在创办《禹贡》半月刊时,谭其骧就有编制一部规模较大、内容详赡的中国地理沿革图的愿望。他感慨:“历史好比演剧,地理就是舞台;如果找不到舞台,哪里看得到戏剧!”

新中国成立后,谭其骧中断近二十年的历史地图之梦,终于有了实现的可能。1954年,毛泽东主席与著名历史学家吴晗谈及标点整理《资治通鉴》时说,读历史不能没有一部历史地图放在手边,以便随时查看历史地名的方位。吴晗向毛主席推荐谭其骧重编改绘清末杨守敬的《历代舆地图》(以下简称“杨图”)。1955年,谭其骧欣然应命赴北京,从此,将自己全部精力和学识贡献于这项艰巨任务。

除了参与具体编纂和审校工作,谭其骧在编图过程中最重要的一项贡献,便是确定了中国历史地理研究的空间范围。他指出,我们伟大祖国是各族人民共同缔造的,各少数民族在各个历史时期建立的政权,都是中国的一部分。

1974年,《图集》内部本初稿完成,1984年起《图集》公开本出版。这部编纂历时30年的空前巨著共8册、20个图组、304幅地图,收录了清代以前可考证的约7万余地名。《图集》以其内容之完备、考订之精审、绘制之准确,赢得了国内外学术界的高度评价,是中国历史地理学最为重大的一项成果,对今天的生态环境、防灾减灾、国土整治、经济开发等,仍发挥着重要的基础性作用。

“你们应该超过我,否则学术怎么进步呢?”

“文章千古事,没有独到的见解,不能发前人所未发,写这种文章干什么?”这是谭其骧的治学原则。

在弟子葛剑雄看来,谭其骧先生一辈子都在思考如何创新。早在谭其骧求学时,他就与老师顾颉刚先生就西汉十三部的问题展开学术讨论,师生来往多封信件,辨明真理,最终顾颉刚以宽宏的胸襟承认了自己的错误。而这种实事求是、追求真理的精神,被谭其骧传承下来。

葛剑雄读书期间,曾发现一本内部刊物上关于历史大辞典的条目信息不完整,谭其骧便鼓励他在杂志上发表补充意见。后来葛才知道,那个条目的作者,正是谭先生自己。葛剑雄记得:“先生一直说,我应该超越清朝那些做历史地理的学者,比如钱大昕、王国维。而你们应该超过我,否则学术怎么进步呢?”

为传承学术、提携后学,谭其骧付出了巨大的精力和心血。复旦大学中国历史地理研究所退休教授王文楚回忆,编绘《图集》时,为了使“边干边学”的年轻学生们尽快掌握编绘地图的专门技能,谭先生经常为他们授课,讲解这一历史时期中原王朝和边区政权的疆域变迁,并认真批改他们试写的释文。“他从头到尾给我们讲清楚。历史地理本来很枯燥,但他讲解得很生动。他还要一个人审阅十几个人的初稿,会详细地指出错误及其原因。”王文楚说。

谭其骧严谨认真的学术作风,给学生们树立了榜样。编纂《图集》时,谭其骧坚持改用依据最新测绘资料新编的底图,这对保证地图集的精确性起了决定性的作用。葛剑雄回忆,动辄二三十万字的博士论文,谭其骧会逐字逐句审阅,一篇博士论文要看一两个星期。有时实在忙,他宁可只看其中的一部分,并且在提意见时加以说明,也不愿意敷衍应付。谭德睿也回忆,父亲给助手、学生留下的题字,多是“实事求是”四字。

“谭其骧先生为历史地理学创建了理论框架,解决了前人未解决的重大问题。他对历史地理学的贡献是开创性的。”葛剑雄认为,历史地理学能够不断进步,与谭先生的求真求实精神是分不开的,“他对我最大的影响,不是具体的学问,而是追求真理的人格。”

“锲而不舍,终身以之”

“锲而不舍,终身以之。”这是谭其骧的座右铭。

在谭德睿印象中,父亲生前每天工作到凌晨两三点钟才休息,“天天如此,年年如此”。

1940年底,四岁的谭德睿跟随母亲到贵州和谭其骧相聚,父亲刻苦用功的形象就烙印在了幼年的谭德睿心中。当时没有电灯照明,谭其骧便就着昏暗的油灯光伏案读书、写作,直到深夜。

谭其骧平日几乎没有时间陪伴子女,只有每年除夕守岁,会一直陪着孩子们游戏直到12点。守完岁,大家休息,他继续工作。谭德睿说,总有人夸奖父亲记性好、博览群书,而他觉得,父亲的好记性和他淡泊名利、勤勉敬业的精神分不开。

“父亲总是在无言之中,以行动对我们进行教育。”谭德睿动情地说。

1978年,谭其骧开始招收研究生,葛剑雄是慕名报考的众多学生之一。葛剑雄没有想到,自己的研究生复试竟然在上海龙华医院的病房中进行。这年年初,谭其骧中风,病情险恶,左半边肢体的活动能力丧失大半。然而,谭对研究生招生非常重视,正在康复期的他便在病房中考核了周振鹤、葛剑雄等人。周、葛二人,后来在谭其骧的培养下,成长为新中国第一批文科博士。

因为长期高强度工作,谭其骧一只眼睛几乎失明,但习惯依然不改。晚年,谭其骧身体状况每况愈下,但只要稍加恢复,他便重新投入学术研究中。修订《图集》,编纂《中国历史大辞典》,整理《肇域志》……一个任务连着一个任务,谭其骧干脆搬到宾馆的一个房间里,几乎与世隔绝地开展工作。

1982年,当《图集》刚开始出版,年逾七十的谭其骧不顾亲朋好友的反对,投身到另一个国家项目——《中华人民共和国国家历史地图集》的编绘工作。

他不止一次和葛剑雄说:“《中国历史地图集》只有疆域政区,称‘历史地图集’是名不副实的,《国家历史地图集》完成了,我这一辈子也就不白活了。”

直到弥留之际,谭其骧念念不忘的还是未出版的《国家历史地图集》。“他早已不会说话了,就总是啊啊啊地叫些什么。”葛剑雄一遍遍在他耳边向他承诺:“你放心,我们一定会把《国家历史地图集》编出来。”谭其骧就会平静下来。