时间:2024/3/1 18:05:10

来源:东方网教育频道 劳动观察 作者:作者 马亚会 选稿:东方网教育频道 陈乐 吴治萍

居平(左二)携新书《天井》亮相上图讲座。受访者供图

石库门建筑起源于19世纪70年代初,曾经是上海人民的主要居住场所,容纳过超六成的上海居民。

乘着《繁花》的热潮,从南京西路、沿黄河路一路向北,当熙熙攘攘的美食闹市逐渐归于平静,就到了“承兴里”,这里是上海最有烟火气的石库门建筑之一。

半圆形高高的石框,雕着各式花卉的门楣,两扇黑漆漆的乌木大门,古朴厚重,将所有属于都市生活的浮躁与喧嚣紧紧挡在外面。一脚迈入其中,药味茶道,恍如隔世。记者在这里见到了许良、居平夫妇。

“天外乾坤大,井中日月长。”上海交通广播首任台长、沪语主持人秦来来曾这样点评《天井》。去年秋天,居平的长篇小说《天井》问世,几十万字的作品用一个个鲜活的故事再现了上海的市井生活,也将一部石库门发展简史娓娓道来。

光阴呼唤:

写了两年、改了三年、住了16年

石库门建筑起源于19世纪70年代初,曾经是上海人民的主要居住场所,容纳过超六成的上海居民。这种建筑不仅是上海传统弄堂住宅的标志,更是中西文化交融的产物。

从祖辈算起,许良一家在承兴里已经居住了近百年。而居平由姻缘之机和许良医生牵手,也因此开启了在石库门中的漫漫情缘。从相遇、相识到相知、相伴,16年来,夫妻俩居住其中,共同见证了石库门里的烟火人间。那些散落在日常生活中的碎片记忆和复杂情思,也同老房子一起,深深扎根在了居平这个“新上海人”的心底。

“对石库门,我有太深厚、太复杂的感受,这里不仅是一个居所,天井更是石库门里上接天、下接地的留白灵动空间,吐故纳新,给我很多创作灵感。”在居平看来,石库门刻印着海派文化精髓,上海人的精明由此蕴育,上海人的智慧大爱也生发其中,太多的故事在石库门的灶披间、亭子间里上演,处处都是生动的素材。

于是,从2018年和上海作协签约起,居平就开始了《天井》的创作。“源于石库门,高于老弄堂。我写了两年,改了三年,期间翻阅的文献不计其数,我希望写清楚这些石库门老房子的来龙去脉和前世今生。”从结果来看,居平交出了一份不错的答卷。

《天井》严谨却不枯燥,以主人公苏页和徐京墨大家庭的爱情故事为主线,居平将其放置于上海石库门建筑历史变迁的大背景下,通过从清末民国到当下各色女性的故事,穿插讲述了上海12处不同风格的石库门,人物的命运与建筑境遇休戚相关,使得整部小说跌宕起伏又韵味十足。

去年上海书展,《天井》新书发布会上,上百位读者围观购阅,许多是与弄堂生活渐行渐远的上海市民,他们从小说里找寻着与过去相拥的记忆,流年似水,好评如潮。承兴里、兴仁里、福德里、步高里、明德里,这些“有故事”的石库门也再度回到了大众视野。

许良、居平夫妇在承兴里的石库门弄堂中。受访者供图

体育弄、医药街:

《繁花》里没有讲的黄河路“另一面”

居平夫妇居住的承兴里自然也在其中,特别是随着电视剧《繁花》的热播,从去年冬天至今,黄河路的人流从未间断。

还记得《繁花》第10集里有这样一段旁白:“1993年的黄河路,755米长的一条街,开了一百多家饭店,每天晚上吸引着无数大款来这里消费,单单这一年,数以几十万计的洋酒就灌进了这些上海喉咙。”剧中,黄河路是大佬们商谈和吃饭的场所,霓虹灯牌林立,因美食而闻名。

但除了熙熙攘攘的饭店,这里其实还蕴藏着许多有意味的故事,《天井》中就讲到了《繁花》里不曾提到的黄河路“另一面”。这一点,祖孙三代都扎根在承兴里的许良医生最有发言权,从小说男主角徐京墨身上可见他的影子。

“听爷爷讲,解放前,与黄河路相交的凤阳路、北京西路原是上海滩有名的医药文化一条街。离承兴里最近的是宏仁医院,白克路(今凤阳路北侧近西藏路)的珊家园‘人和里’开着丁济万名医诊所,邻近的北京西路142弄1—6号是近代上海大名鼎鼎的治伤寒名家张聋鬅的寓所,北京西路、长沙路口还有一处‘南山小筑’,那是海派朱氏妇科创始人朱南山应诊的地方。”许良悠笃笃向我们介绍说。

从小出生在这里,在中医世家长大,他自然而然也走上了这条路。当然,对许医生来说,承兴里还有一个特别的地方,就是他所居住的黃河路281弄也是上海有名的体育弄。

“从1988年开始,弄堂运动会在这里热热闹闹举办了33届。”从这里发源的“九子游戏”是许良童年时代最快乐的回忆。“小小天井,小巴辣子们放学归来,总是在此乘凉说戏,向阳院、小小班、打乒乓、捉迷藏……”说这话时,许良的眼里满含深情。

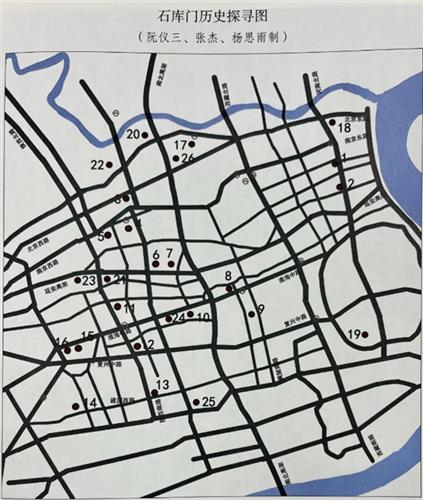

上海石库门历史探寻图。受访者供图

石库门情结:

弄堂情是上海人念念不忘的乡愁

的确,石库门独特的房屋结构造就了老上海人的生活方式与家家户户间的关系,这些看似平凡微小的日常,其实恰恰支撑起了城市的传奇与厚重。就像《繁花》开篇,金宇澄用文字铺展出的石库门弄堂景象:那波涛般有中式天井、合院和西式雕花、联排布局的建筑,是这座城市芸芸众生的寄生之处。

只不过,随着时代的发展,那些曾经如旗帜般从房子里伸出来的小孩衣裳,开始消失在城市的新陈代谢中,“旧改造”“微更新”迎面而来。居平夫妇居住的承兴里也曾几度面临“劫难”,年轻人大多数住进了新公寓,许良却久久不愿搬离。

居平笑着告诉记者,“对于先生的执念,儿子有个形象的比喻,说爸爸就像天井里的紫藤树,根已经长在石库门里,拔不出来了。”虽是笑谈,但自己也在石库门里生活了十余年,居平完全理解许良的眷恋。

就像同济大学古建保护专家阮仪三教授所说,“左邻右舍,前门妈妈,后门奶奶,前弄阿姨,后弄爷叔,这是一种很特殊的里弄亲情,石库门历史建筑蕴育了中华文化礼仪的精华。”

与石库门联系在一起的,也不单单是曾经在逼仄空间中抱团取暖的生活追忆,还有儿时的游戏、青春的理想、老年的慰藉。所谓“石库门情结”其实是上海人对过往朝夕相处、守望相助的邻里关系的深切怀念,那种和谐、温暖、平淡而真挚的弄堂情,也将是上海人在城市焕新的进程中念念不忘的乡愁。

“栀子花、白兰花、五分洋细买一朵……”采访结束,许良夫妇送我出门,迎面撞见几个在弄堂追跑嬉闹的小巴辣子,童声沪语,不亦乐乎?我不由想起了居平在《天井》开篇提到的这首童谣,古建筑的保护要代代传承,上海石库门、老弄堂文化才会生生不息……